Explorons en profondeur... Les couvertures de livres

- Edgar Dubourg

- 4 mars 2016

- 13 min de lecture

L’équivalent, en anglais, de l’expression française « l’habit ne fait pas le moine » est « ne jugez pas un livre par sa couverture » – don’t judge a book by its cover. Pourtant, de la même façon qu’on mesure souvent une nouvelle rencontre à l'aune de la fameuse « première impression », la première de couverture est presque toujours une étape décisive, chez le lecteur, dans le processus de choix d’une lecture prochaine. Il n’y a qu’à jeter un coup d’œil dans une librairie : les clients déambulent devant les tables qui mettent en évidence les couvertures, portant leur regard de manière floue à travers la multitude de livres présentés, en s’attardant de temps à autres sur tel ou tel livre ; la question est donc la suivante : comment un livre attire-t-il l'attention ? Si l’on met de côté les lecteurs qui ont un titre ou un auteur à l’esprit, la réponse est : la couverture.

La couverture d’un livre est comme sa carte d’identité : elle répertorie à elle seule les informations essentielles à son sujet : l’auteur, le titre, la maison d’édition, parfois la mention du genre – poésie, roman, essai… Cette couverture permet donc l’identification immédiate du livre : du genre, du sujet et – si l'aspect graphique de la couverture est réussi – du ton de l'histoire. Une étude du Wall Street Journal révèle qu’une personne passe environ huit secondes à contempler la première de couverture, puis quinze à lire la quatrième. Mais avant de s’attarder sur ces considérations designs et commerciales, il faudra revenir dans le temps pour comprendre comment est né cet étrange « emballage », et donc explorer l’histoire du livre et de sa couverture.

Il existe de nombreuses spécificités françaises dans le champ de la littérature ; la conception des couvertures en est une. Il suffit, pour comprendre cette singularité, de comparer, pour ne serait-ce que quelques livres, la couverture anglaise – ou américaine – et française d’un même titre, et comprendre ainsi que l’édition en France privilégie souvent des couvertures sobres, unicolores, sans illustration ; et ce, à l’inverse des maisons d’édition anglo-saxonnes, par exemple, qui publient des livres à la première de couverture colorée, illustrée et plutôt tapageuse. Le contraste est vraiment frappant.

Cela se voit d’ailleurs dans la façon dont on nomme les collections prestigieuses des grandes maisons d’éditions françaises : la « blanche » de Gallimard, la « bleue » de Stock et la « Jaune » de Grasset. Cela contribue à souligner la sobriété des couvertures françaises caractérisées par leur unique couleur.

Pour élucider la question du pourquoi, il faut revenir à l’histoire de l’édition, de la littérature ; nous comprendrons alors comment cette perspective évolue encore aujourd’hui, s’orientant vers une conception de plus en plus anglo-saxonne – et pourtant sans jamais se défaire, bien heureusement, de quelques belles particularités françaises.

Ces spécificités et ces constructions françaises découlent de trois « sacralisations » successives, qui ont mené aux couvertures que l’on connaît aujourd’hui : la sacralisation de l’objet livre d’abord, puis la sacralisation de l’écrivain, et enfin la sacralisation de l’éditeur.

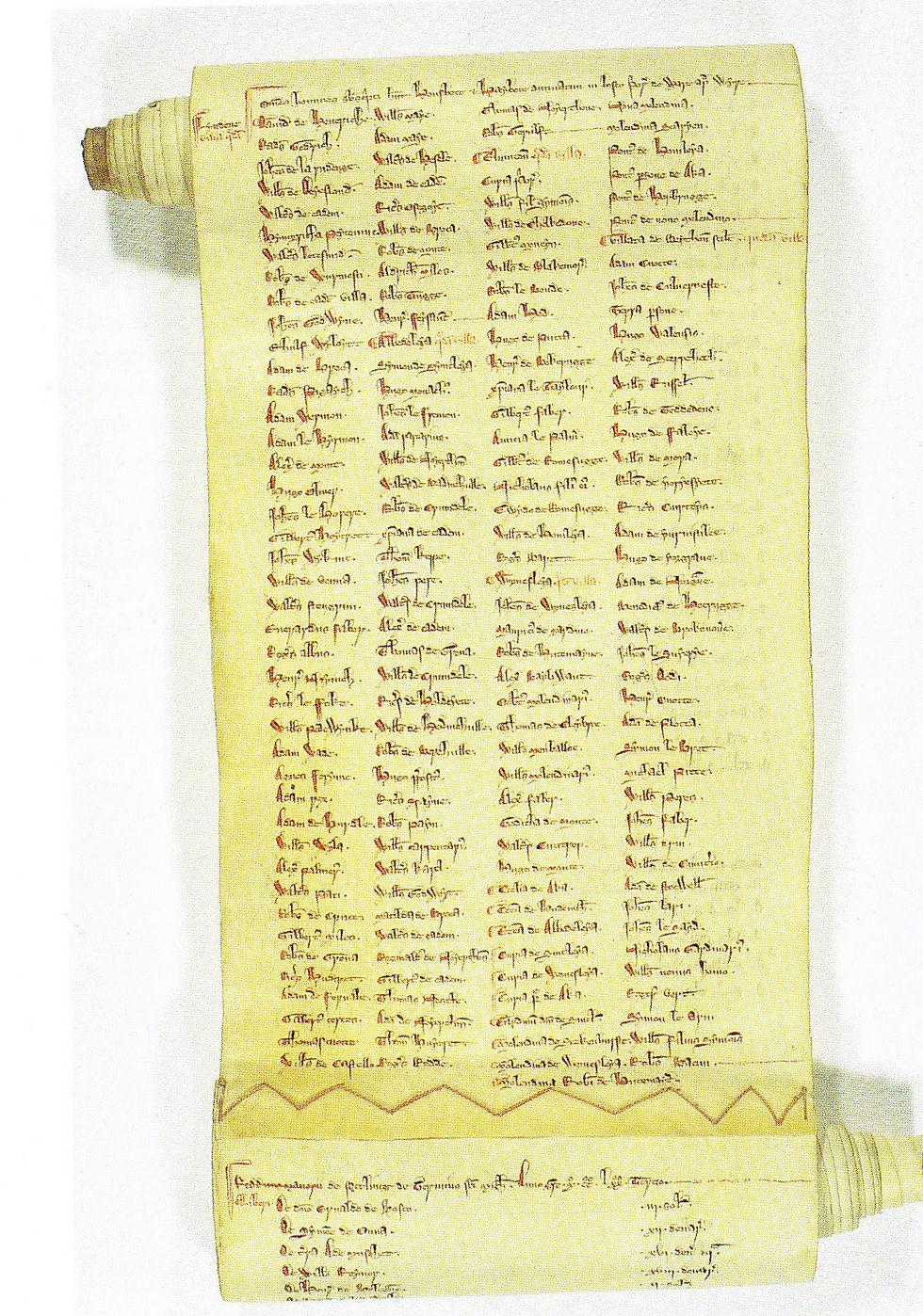

La couverture a existé avant l’imprimerie. L’apparition des couvertures date de la première véritable révolution dans l’histoire du livre, qui n’est pas Gutenberg – arrivé un millénaire plus tard : c’est le passage de la forme du livre du volumen – rouleaux de papyrus, au codex, c’est-à-dire un livre plié et relié dont le support est le parchemin. La généralisation de cette forme date des IIIe et IVe siècles. Les textes copiés à la main, par les célèbres copistes, sont cependant toujours très fragiles, et l’on protège les cahiers assemblés par une reliure ; c’est l’invention du livre tel qu’on le connaît aujourd’hui : broché et couvert. Le rapport de l’homme au livre est alors modifié en profondeur – sa façon de tenir le livre, de le ranger, et surtout de le concevoir en tant qu’objet. Le texte était déjà précieux ; le livre lui-même, précisément en tant qu’objet, le devient à son tour.

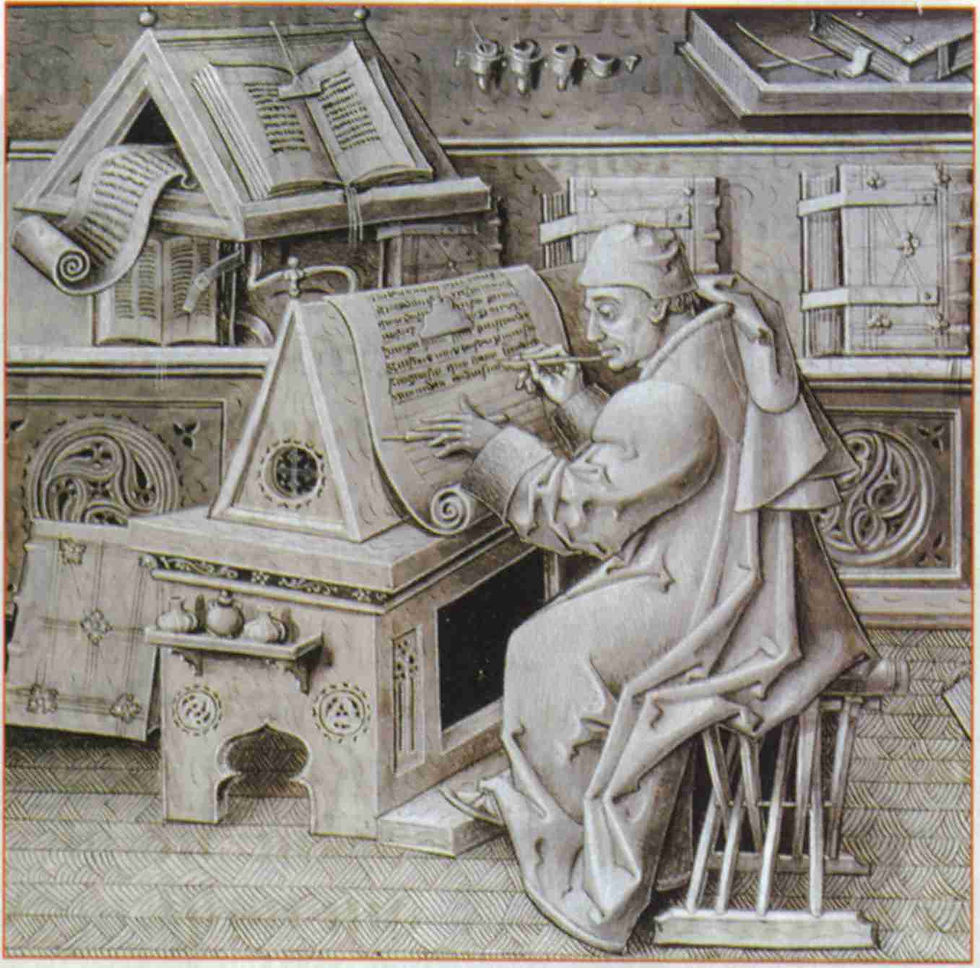

Cette première sacralisation, qu’on peut appeler « sacralisation du livre », est en effet d’abord une sacralisation du texte, qui provient directement du respect accordé aux Écritures saintes, qui s’est étendu, par effet de ricochet, à toute la production écrite. Cette sacralisation découle également de ce que la production d’un seul livre est à l’époque très long et coûteux – ce que va modifier en profondeur la deuxième grande révolution du livre : l’imprimerie. En ce qui concerne la couverture, il s’agit ainsi, à l’époque des copistes, de conserver et de protéger l’objet – et le texte qu’il contient.

« Quand le copiste a terminé son travail, les cahiers sont collés ensemble sur des bandes de cuir, les nerfs, qui sont fixés à des planches de bois, les ais, eux-mêmes recouverts de cuir. Si la reliure a pour première fonction de protéger, elle permet aussi de satisfaire un goût de l’ornementation qui ne cessera de s’affirmer. La technique de décoration la plus ancienne est celle de l’estampage à froid. Certains ouvrages, plus rares, sont recouverts d’ivoire, d’étoffe ou de pierres précieuses. » (BLASSELLE, 2008)

On comprend que les considérations esthétiques rentrent déjà en jeu, dès l’Antiquité ! Les livres, une fois reliés, sont munis de fermoir, et disposés toujours à plat. On a déjà abordé le travail coûteux, long des copistes, dont le respect du travail est aussi hérité du respect accordé aux textes religieux ; on oublie de dire à quel point cet objet est tout simplement rare, à cette époque : très peu de gens lisent, très peu de gens savent lire. Il faut cependant comprendre que cette couverture solide qui protège le livre n’est agrémenté d’aucune information de quelques sortes. Les copistes annotent souvent les informations relatives au livre (auteur, traducteur, imprimeur, date et lieu) à la fin du livre, dans ce qu’on appelle le colophon.

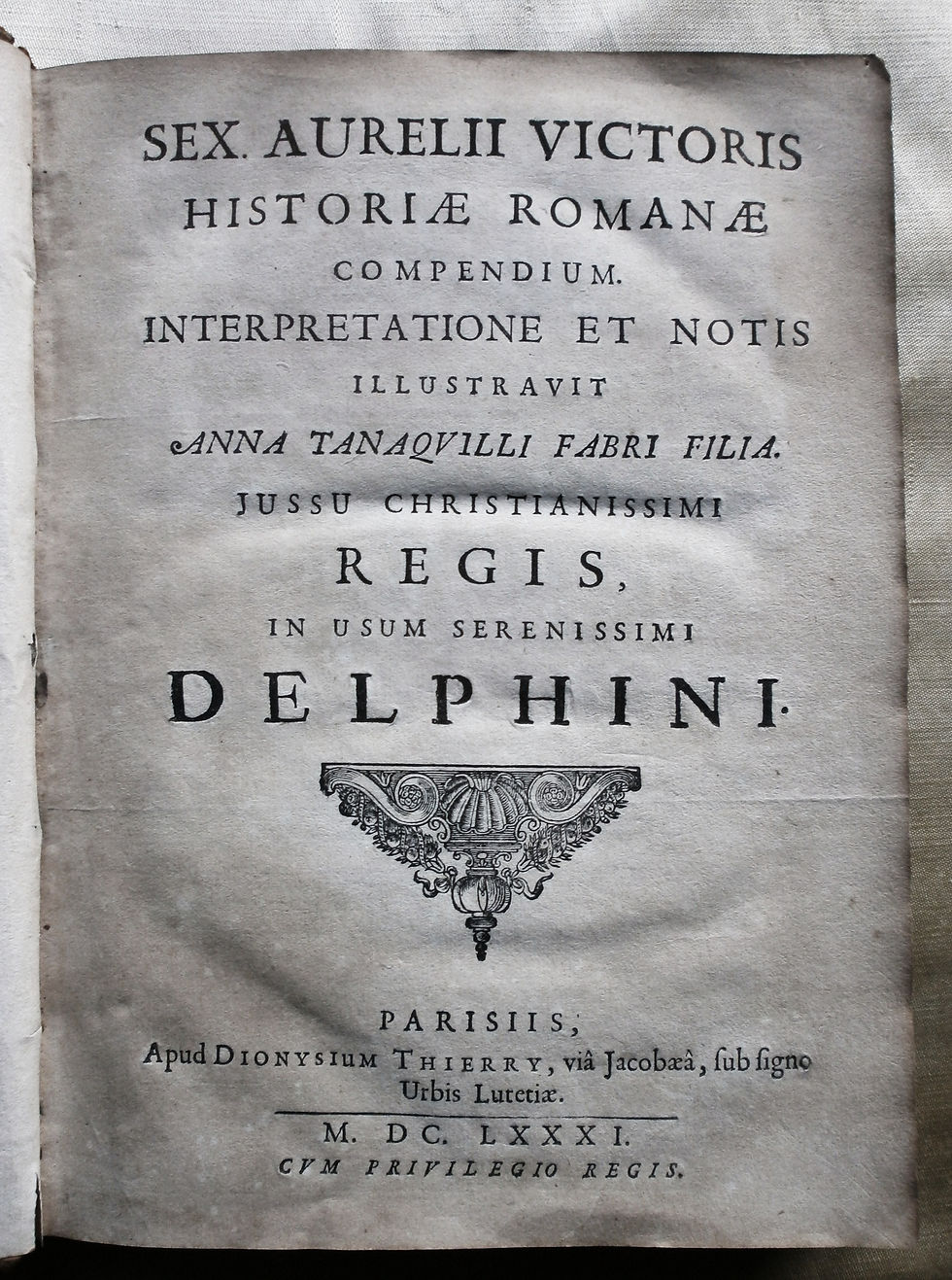

L’imprimerie de Gutenberg, véritable révolution dans le secteur du livre, n’a dans un premier temps pas changé grand chose quant à l’approche de la couverture. Les imprimeurs, au même titre que les copistes du Moyen Âge, continuent d’imprimer dans le colophon les informations concernant le livre. C’est seulement devant l’augmentation de la production du livre, et pour faciliter l’identification de ces derniers, que ces informations vont peu à peu être déplacées à l’avant du livre. Avec le temps, cela va tendre à s’uniformiser, et les informations vont se hiérarchiser (le titre en assez gros, suivi du nom de l’auteur, plus petit, puis celui du libraire – l’équivalent de l’éditeur d’aujourd’hui, avec sa marque et son adresse) : ainsi naît dans les années 1520 la page de titre, qui sera de plus en plus décoré, illustré, à partir de la Renaissance.

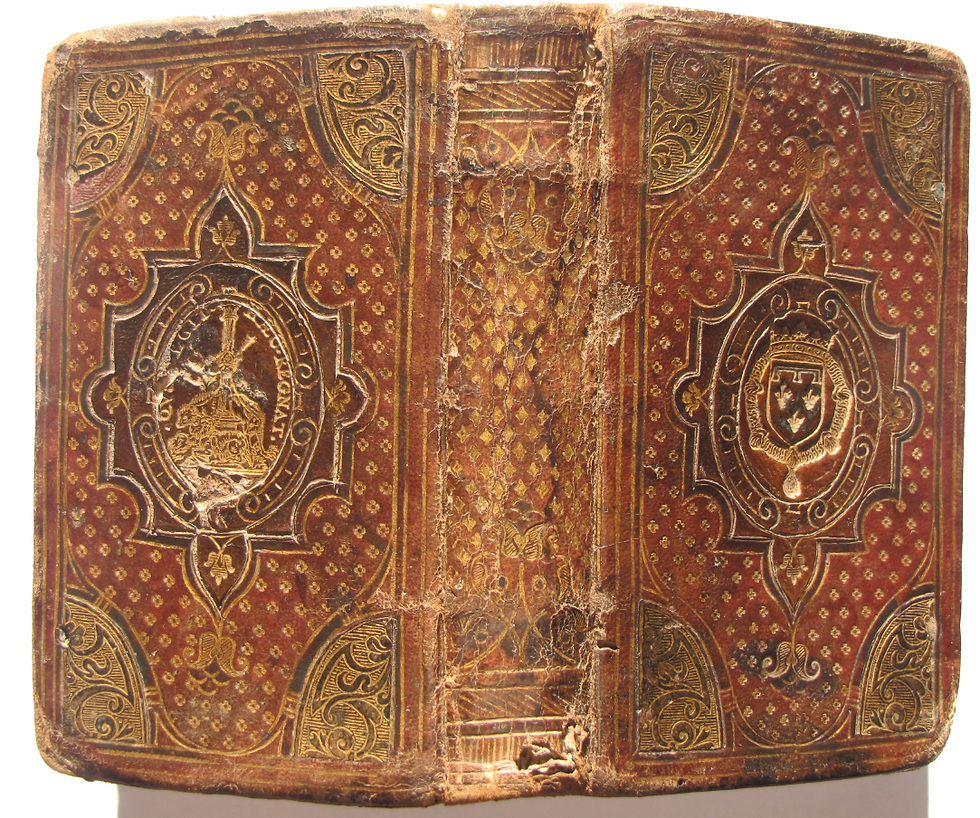

« Parfois seule à être illustrée, la page de titre, au XVIIe siècle, est souvent l’occasion d’une démonstration de virtuosité. La pratique de l’encadrement, inspirée de l’architecture, continue une carrière commencée au siècle précédant. On y insère de temps à autre des petits cadres où sont figurés des épisodes du texte. Dans les années 1630-1640, se dessinera une évolution vers une plus grande sobriété. » (BLASSELLE, 2008)

Au XVIIIe siècle, cette page de titre est souvent recouvert d’une reliure, dont l’art ne cesse de prospérer. C’est ainsi qu’il faut encore bien différencier la première page ou page de titre (répertoriant sur un papier simple, parfois légèrement illustré, les informations concernant le livre) et la reliure (une couverture rigide sur lequel on aperçoit parfois le titre, mais dont l’essentiel réside dans les magnifiques décors dont les conceptions évoluent).

C’est au XIXe siècle que les ouvrages se dotent d’une couverture telle qu’on les connaît aujourd’hui. L’usage se répand peu à peu de produire en masse des couvertures plus rigides avec les informations de la page de titre directement imprimées sur elles. C’est à partir de la deuxième moitié de ce siècle qu’apparaissent de façon assez systématique – et c’est même alors bien plus courant qu’aujourd’hui – des illustrations en rapport avec le contenu. Cela procède directement de la crise du livre, dans les années 1830. À partir de cette date, les éditeurs vont se mettre à la publicité imagée, pour attirer plus de lecteurs. De ces publicités vont dériver des couvertures elles-mêmes plus figuratives.

Nous avons ainsi suivi au travers des siècles la naissance de la couverture telle qu’on la connaît aujourd’hui. Cette couverture, d’abord considérée comme un simple récapitulatif d’informations relatives au texte, s’est de plus en plus accompagnée d’ornements et d’illustrations, notamment à partir de la renaissance. Il faut dès lors souligner un paradoxe : c’est à mesure que les techniques d’imprimerie se sont considérablement perfectionnées que les couvertures se sont épurées menant, au XXe siècle, aux couvertures unicolores et sobres que l'on connaît. Comment expliquer ce paradoxe ?

Il s’explique d’abord par une lente mais sûre sacralisation de l’écrivain, qui remonte aux XVIII et XIXe siècles. Ce sont les années durant lesquelles la littérature a pris une ampleur considérable, étendue, qu’Antoine Compagnon décrit très bien dans ses cours au Collège de France :

« La littérature est devenue une haute valeur culturelle depuis le milieu du XIXe siècle, entre 1830 et 1850. C'est la thèse de Paul Bénichou, qui, dans Le Sacre de l'écrivain, 1750-1830, fait l'histoire de la dignification de la littérature profane, c'est-à-dire l'émancipation de la littérature par rapport à l'autorité de la religion, et même la substitution de l'autorité de la littérature à celle de la religion. Les écrivains devinrent les héros et les saints du XIXe siècle. »

Cette sacralisation, de l’écrivain et de sa production – la « littérature », se répercute à terme sur l’objet livre, qui s’épure, afin de faire la part belle à l’auteur et au texte. L’idée est qu’une couverture trop chargée distrait, renverse l’attention ; une couverture trop imagée serait alors un obstacle à la littérature. Cette thèse est facilement défendable : l’illustration d’une couverture est forcément très subjective, et force l’imagination ; le lecteur, lors de sa lecture d’un livre, est influencé par la couverture du livre, dans sa manière de projeter les images que son esprit façonne.

Pour ne donner qu’un exemple, lorsqu’on lit Alice, on imagine forcément une petite fille aux longs cheveux blonds – car, avant d’ouvrir le livre, on tombe sur une illustration de Tenniel, mise en couleur, qui la montre comme tel. Pourtant, il n’est jamais question de cette blondeur dans le livre, et Lewis Carroll a écrit son conte en pensant à Alice Liddell, qui avait les cheveux courts… et noirs. Cette illustration a donc grandement modifié la conception mentale et graphique de ce roman – jusqu’à influencer les studios Walt Disney, lorsqu’ils décident de l’adapter en dessin-animé.

Ainsi, alors que la couverture est de plus en plus considérée comme une porte entre le lecteur et le texte, l’objectif des éditeurs va être de laisser, dans la mesure du possible, cette porte grande ouverte : laisser vierge l’imagination du lecteur, laisser blanche – ou bleue, ou jaune – la couverture. Cela permet de mettre en valeur le texte. C’est ce qui conduit les éditeurs à délaisser les ornements et les couvertures trop graphiques, qui se développaient à partir de la Renaissance. L’on peut rapporter les paroles d’Olivier Cohen, directeur et fondateur des Éditions l’Olivier :

« Un livre n’est pas un tableau qu’on met au mur. Il ne doit pas être esthétisant. Lorsque c’est trop chargé, trop compliqué, je trouve ça de mauvais goût, comme quelqu’un d’endimanché. »

On peut expliquer cette tradition de sobriété par la troisième et dernière sacralisation qu’il fallait aborder : celle de l’éditeur. C’est peut-être là qu’on retrouve la spécificité française la plus marquée : en France – et contrairement à n’importe quel autre pays – l’éditeur est roi. Les maisons d’édition qui se forment au XXe siècle sont des maisons familiales ; les fondateurs y ont laissé jusqu’à leur nom – Gaston Gallimard pour Gallimard, Bernard Grasset pour Grasset, Robert Laffont pour Laffont, Ernest Flammarion pour Flammarion, Albin Michel pour Albin Michel. Ces grands éditeurs voulaient imprimer leur marque de fabrique à leur maison, et ont ainsi développé des collections, qui devaient être « repérables » ; comment mieux uniformiser une production qu’en dotant chacune des unités d’un même emballage ? On reconnaissait ainsi les livres publiés par Bernard Grasset grâce à la couverture jaune qu’il avait choisi, les livres des éditions de Minuit à la couverture blanche encadré d’une fine ligne bleue, et les ouvrages parus chez Gallimard par la fameuse couverture beige, et ses liserés rouges et noirs, de la « collection blanche ».

Cela est resté une tradition dont s’écarte très peu les maisons d’éditions aujourd’hui, même les plus récemment fondées. Ainsi, on reconnaît les livres de Sabine Wespieser à sa forme carrée, mais aussi à ses couvertures beiges, sur lesquelles les titres et noms d’auteurs sont surlignés. On reconnaît les textes de Zulma, dont le graphisme change pourtant beaucoup d’une couverture à l’autre, au triangle blanc qui inclue le titre et le nom de l’auteur. La maison d’édition est une institution et un lecteur assidu doit pouvoir repérer les collections dans lesquelles s’inscrivent les livres d’un simple coup d’œil. Il y a bien sûr une logique marchande, celle de fidéliser les lecteurs à une collection.

Concernant cette dernière « sacralisation », celle de l’éditeur, la différence est criante entre la France et les autres pays. Il suffit, pour le comprendre, de prendre un livre américain dans les mains : il est extrêmement difficile d’identifier de quel éditeur ou de quelle collection il est issu. Il n’existe aucune standardisation des couvertures, et aucune mention spéciale, ni à l’éditeur ni à la collection, n’apparaît sur la couverture.

De l’autre côté de l’Atlantique, on privilégie des couvertures très imagées, très graphiques. Cela a pris des proportions extraordinaires. Les maisons d’édition s’arrachent des « Book Designers », dont le métier est l’équivalent d’un Directeur Artistique, propre au secteur du livre. Ce métier rend ses lettres de noblesse aux designers de couverture. Tom McCarthy, romancier britannique, parle du travail du graphiste de couvertures Peter Mandelsund en ces termes :

« Il ne faut pas seulement "avoir le coup de main" ; il ne faut pas seulement cartographier, indexer, illustrer une série de références. Quand Mandelsund sonde l’inconscient d’un livre pour élaborer sa couverture, quelque chose d’autre rentre en considération. La seule manière d’approcher ce « quelque chose d’autre » est de recourir au mystique. Les couvertures de Mandelsund ne montre pas ce qu’il y a dans le livre, ni ce qui pourrait y être caché. Elles vous montre ce qui n’est pas dans le livre. »

Que se passe-t-il aujourd’hui en France ? Nous assistons de plus en plus à un « habillage » des couvertures. Un rapprochement d’avec le travail à l’étranger ? Il est certain que les éditeurs français sont attentifs à ce qui se fait dans les autres pays, et la démultiplication des couvertures très travaillées ne leur a pas échappée. Ainsi, de plus en plus, les couvertures sobres se dotent d’une jaquette, c’est-à-dire d’une deuxième couverture, mobile, qui vient se greffer sur la premier couverture. Cela permet de garder la couverture traditionnelle – et de ne pas s’éloigner de l’identité de la maison d’édition, tout en diversifiant les approches. Les exemples sont aujourd’hui multiples : de nombreux livres publiés par Stock, Albin Michel, JC Lattès ou Grasset se dotent de ce genre de jaquette. Le lecteur a alors le choix d’enlever cette deuxième couverture, s’il préfère la couverture d’origine, sobre et élégante.

Cet attrait naissant pour des couvertures graphiques ne date pas d’aujourd’hui. Cela procède directement de la naissance de collections et de maisons d’édition populaires, au milieu du XXe siècle avec, comme pionnier en la matière, Le Livre de Poche (1953). Ses couvertures vives, polychromes, déclenchent un immense débat en France. « La naissance du Livre de Poche a été une révolution éditoriale et culturelle », indique Cécile Boyer-Runge, l’actuelle PDG des éditions Robert Laffont, ex-Directrice Générale du Livre de Poche. Cela a amorcé un mouvement de démocratisation du livre ; l’objectif était de rendre la littérature populaire. Il y a donc aussi une logique de démocratisation – et donc une logique marchande, dans l’habillage des couverture qu’on constate aujourd’hui, avec l’idée que les couvertures sobres apparaissent trop élitistes aux yeux des lecteurs, et donc ne se vendent pas.

Cette nouvelle conception, qui entraîne les éditeurs à illustrer de plus en plus, d’une manière ou d’une autre, leurs couvertures, s’explique également par une lente désacralisation de l’auteur, de l’éditeur, et du livre. Sylvie Ducas, chercheuse et maître de conférence en littérature, l’a expliqué en ces termes lors d’un entretien :

« Il y a une désacralisation de l’auteur et du livre qui date des années 1970-80. C’est à cette époque que le marketing est entré en masse dans l’édition française, qu’elle se rationalise, se financiarise, et que l’on assiste à une diversification des publics. Nous avons abouti à une reconfiguration du littéraire en France. C’est là que les couvertures de livre se sont mises à se faire de plus en plus visuelles, même si elles le sont encore beaucoup moins qu’ailleurs et que l’on préserve la tradition. La "fonction-auteur" s’est aujourd’hui considérablement rétrécie, aliénée à des impératifs médiatico-publictaires qui ont fortement écorné son aura. »

Zulma tient une place très particulière dans cette démarche ; cette maison d’édition de littérature contemporaine du monde entier a fait appel à un graphiste, David Pearson, pour élaborer des couvertures très graphiques, colorées, et toujours très différentes. Pourtant, elles s’inscrivent toutes dans la même collection, et on les reconnaît de loin – notamment grâce au triangle blanc au milieu de la couverture. Ce choix m’apparaît comme un compromis intelligent entre la conception américaine – des couvertures graphiques, travaillées –, et la conception française – qui veut que les livres soient facilement identifiables, avec une touche d’élégance « à la française » et de respect à la littérature, qu’on retrouve dans le fameux triangle, et dans l’admirable finition des ouvrages.

Un autre exemple, très différent, est celui du Dilettante, qui assume le côté très graphique et décalé de ses couvertures.

Aujourd’hui, chaque éditeur a le choix entre inscrire un livre dans la « tradition littéraire française » – en le publiant dans une collection à la couverture épurée, mettant en avant le texte et l’auteur –, et la publication de ce même livre avec une couverture illustrée, une jaquette, un bandeau avec une photographie ou une image. Si d’année en année, on tend à voir de plus en plus de livres avec jaquette ou à la couverture imagée, c’est que la concurrence est rude, c’est que livre a besoin de se faire remarquer pour assurer les ventes, c’est que livre est peu à peu devenu un produit de consommation qui obéit au même lois de marketing que les autres produits. La mise en vente des livres dans les grandes surfaces, à partir des années 1970, apparaît dès lors comme une étape importante.

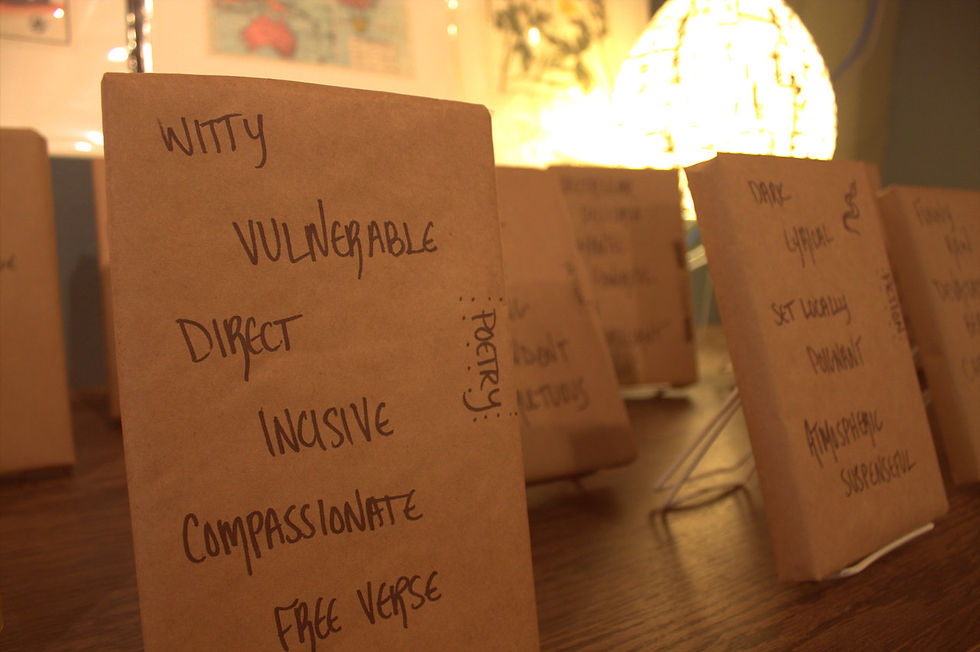

Ma conclusion va être très contradictoire : je veux dire à quel point l’objet livre est selon moi un objet magnifique, dont chaque composante est importante – le type du papier, la matière, le choix de la typographie, et bien sûr la couverture ; et dire aussi à quel point cette couverture n’est que l’emballage d’un contenu beaucoup plus intéressant et passionnant : le texte lui-même. Je finierai en encourageant l’opération que lancent certaines librairies, dont la librairie toulousaine Ombres blanches, qui consiste à empaqueter les livres dans du papier neutre, afin que le lecteur ne soit ni influencé par la couverture, ni par le titre, ni par le bandeau, ni par l’auteur. Morale de l’histoire : la littérature et la lecture, c’est avant tout une histoire de hasard, et d’échange.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

Bruno BRASSELLE, Histoire du Livre, Gallimard, 2008

Roger DÉDAME, Une histoire du livre, Le Temps des Cerises, 2004

Frédéric BARBIER, Histoire du livre, Armand Colin, 2000

Peter MENDELSUND, Cover, PowerHouse Books, 2014

Antoine COMPAGNON, Le démon de la théorie, Poche, 2014

Articles

Charlotte PUDLOWSKI, « Pourquoi en France les couvertures de livres sont-elles si sobres ? », Slate.fr

Britt SAS, « La couverture, un objet culturel », L’atelier des icônes

Clément SOLYM, « Blind Date en librairie : rendez-vous avec un livre inconnu », Actualitte

Commentaires