Explorons en profondeur... Adèle Blanc Sec et la Belle Époque

- Chloé d'Arcy

- 30 déc. 2015

- 15 min de lecture

En 1976, la maison d’édition belge Casterman passe commande à Jacques Tardi pour réaliser la série des Extraordinaires aventures d’Adèle Blanc-Sec. Les années 1970 marquent un tournant pour Casterman, notamment via cette commande, qui s’ouvre ainsi au marché français. Contrairement à ses concurrentes éditant à l’origine des journaux, cette maison d’édition fondée en 1780 était dès le départ spécialisée dans les livres. Elle s’est lentement ouverte à la bande-dessinée à partir de 1934 pour publier Hergé, qui sera son seul auteur du genre pendant près de trente ans. Elle se démarque des autres maisons en se confinant dans l’édition de bandes-dessinées dans des albums cartonnés alors que Dupuis, notamment, opte pour des albums plus souples ce qui lui permettra de réduire ses coûts et d’augmenter ses ventes. Pour ne pas être totalement évincée, Casterman devra ainsi se tourner vers d’autres auteurs et élargir son offre dans le domaine.

Né à Valences en 1946, Jacques Tardi vient tout juste d’entrer sur ce marché lorsque Casterman le contacte. Il a en effet publié ses deux premiers volumes La véritable histoire du soldat inconnu chez Futuropolis et Adieu Brindavoine chez Dargaud en 1974. C’est un auteur complet, capable de fournir à ses collaborateurs des croquis qu’il a lui-même dessinés afin de mieux visualiser son idée de scénario. Pour le troisième volume d’Adèle Blanc-Sec, il a d’ailleurs réalisé l’ensemble de l’intrigue sous forme de brouillons dans un cahier à dessins. Au fil de sa carrière, Tardi exploite régulièrement des thèmes historiques. Il s’intéresse particulièrement à la Première Guerre Mondiale et plus généralement à la période allant de la fin du XIXème siècle aux années 1920. Adèle Blanc-Sec est l’une de ses productions les plus célèbres dont il publiera en tout neuf ouvrages. Nous nous intéresserons ici qu’aux quatre premiers volumes formant à eux seuls un cycle dont l’intrigue se déroule à Paris entre 1911 et 1914, s’achevant avec la mort de l’héroïne et la mobilisation des troupes pour la guerre.

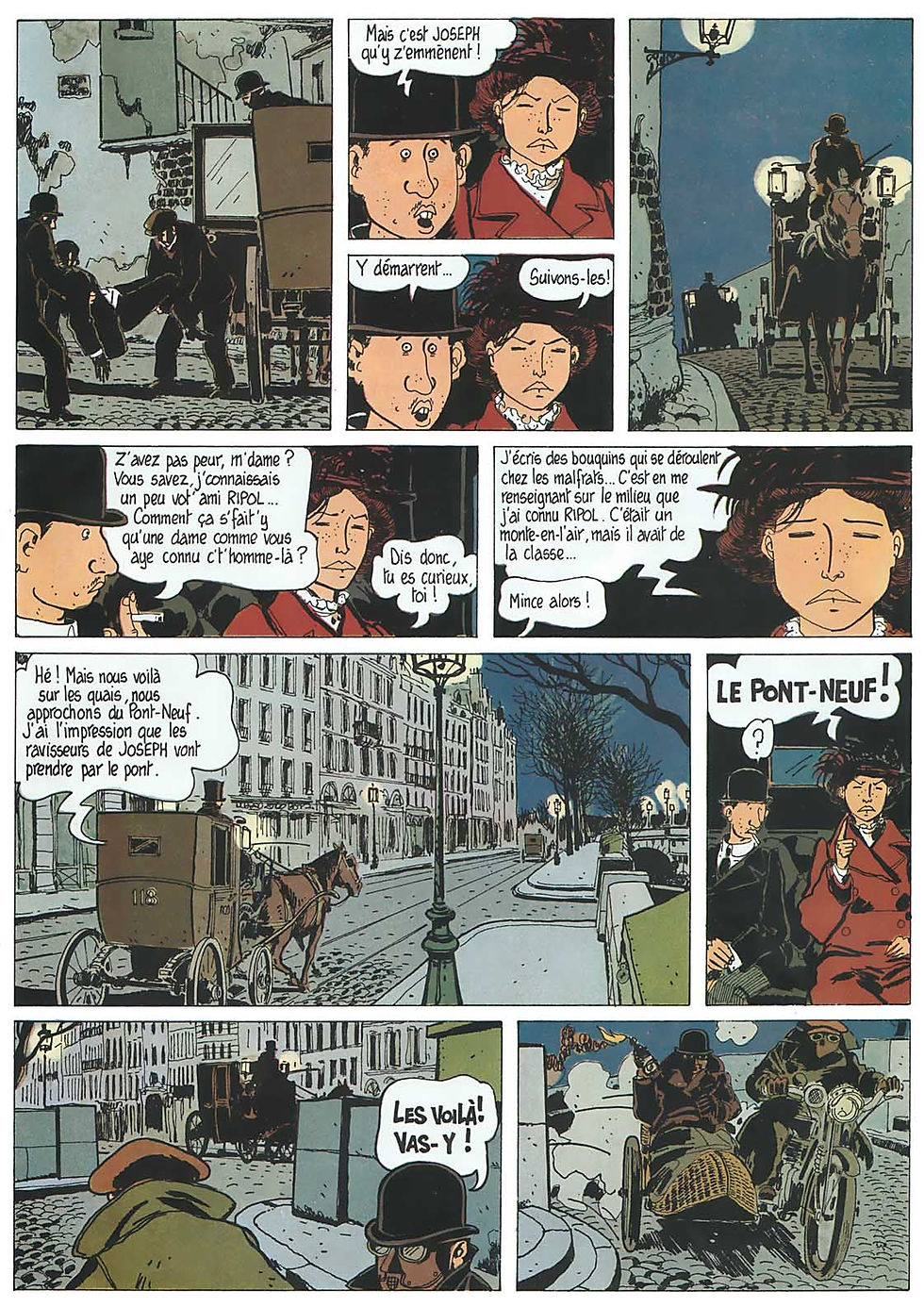

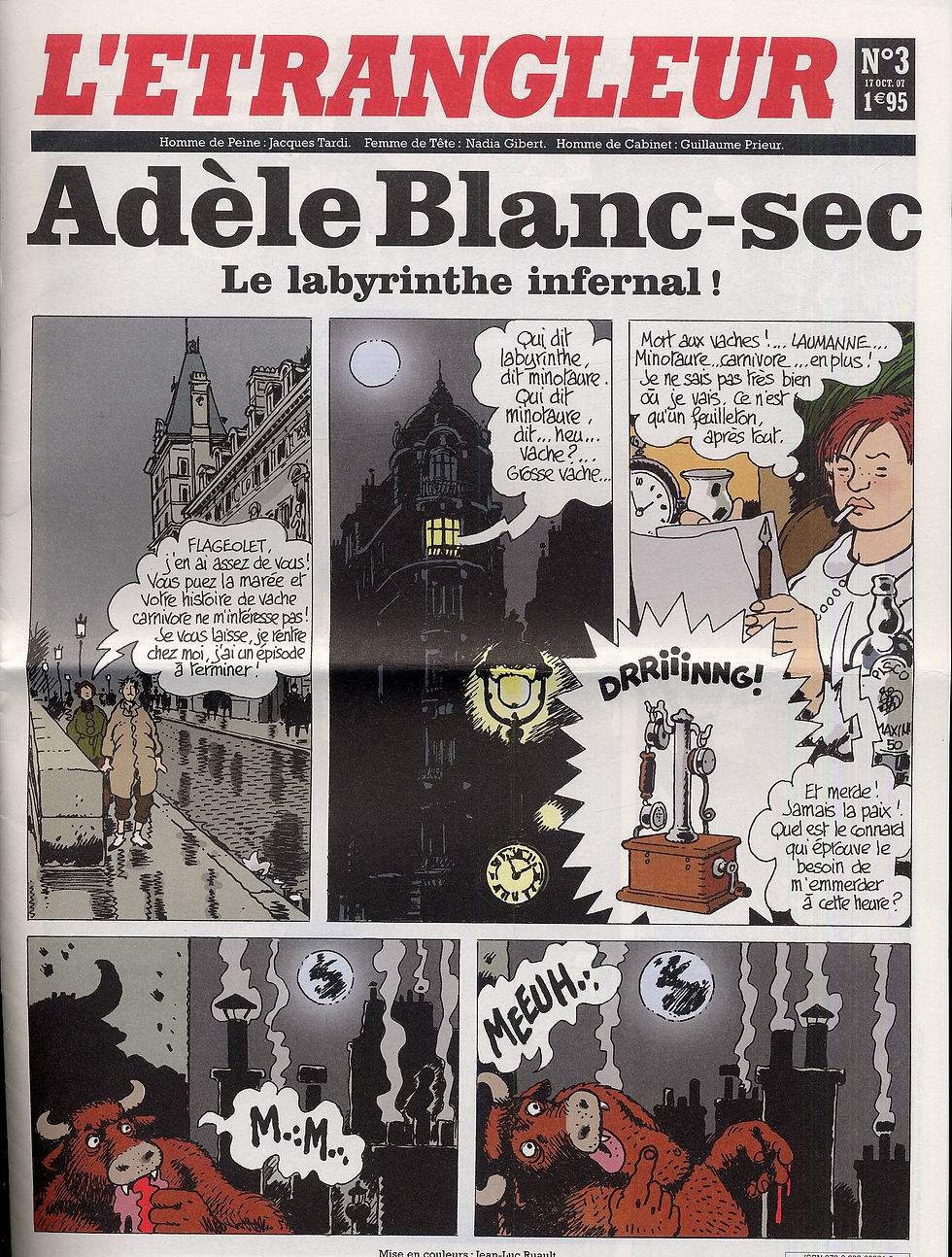

Adèle Blanc-Sec est une jeune femme auteure issue de la petite bourgeoisie qui vit seule dans son appartement parisien. Dans le premier volume, elle est mêlée au mystère d’un ptérodactyle ayant retrouvé la vie et qui sème la terreur dans la capitale. En effet elle exploite l’affaire pour sauver Lucien Ripol, probablement son amant, de la guillotine à laquelle il a été condamné par erreur. Cette entreprise la conduira d’énigme en énigme, plus ou moins surnaturelles, où sont mis en scène des monstres, des crimes et des enlèvements. Douée pour s’attirer des ennuis, Adèle échappera à plusieurs attentats en essayant de résoudre les différents mystères auxquels elle est confrontée, côtoyant tour à tour policiers, scientifiques, comédiens, malfrats et détectives privés. A travers cette intrigue située à la veille de la Grande Guerre, Tardi propose ainsi en toile de fond une représentation de la « Belle Époque ». Cette période en effet a fait l’objet de plusieurs lectures populaires et historiques tout au long du XXème siècle. Parus dans les années 1970, nous allons voir quels imaginaires ont influencé l’auteur au cours de ces quatre volumes.

La question qui se pose est la suivante : en quoi la représentation de la « Belle Époque » proposée par Tardi dans sa série Adèle Blanc-Sec s’inscrit-elle entre deux courants historiographiques, mise en relation avec l’Histoire de la France des années 1970 ?

« La Belle Époque » tient une place particulière dans la mémoire populaire comme étant une période prospère, animée par la vie culturelle mondaine et les progrès scientifiques, synonyme d’un monde perdu par les conflits mondiaux ayant ravagé le XXème siècle. Les historiens mettront néanmoins davantage de temps à s’intéresser à cet aspect de l’époque ; le tableau d’une « Belle Époque » « entre plaisir et modernité » ne dominera l’historiographie qu’à partir des années 1980. Jacques Tardi semble quant à lui fortement imprégné par cet imaginaire. Il dresse en effet sa série dans un univers raffiné, culturel et intellectuel.

« La Belle Époque » est avant tout imaginée à travers Paris et ses spectacles. Paris, capitale des arts qui a accueilli l’Exposition Universelle de 1900 et dont les rues foisonnent d’artistes, était le lieu incontournable pour Tardi s’il voulait écrire une histoire à « la Belle Époque ». Il joue sur tous les stéréotypes associés à cette ville-lumière, dont il présente les grandes avenues haussmanniennes, les ponts de la scène, la tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le jardin des plantes, le musée du Louvre… Que des rues très propres et éclairées où sont mises en scène des classes bourgeoises et les élites intellectuelles.

Impossible également de concevoir son intrigue sans se référer au monde du spectacle. Il propose pour cela au second tome une scène au théâtre où Adèle assiste à la pièce « Les derniers jours de Babylone ». Toutefois cette représentation est considérée par l’héroïne, donc par le lecteur, comme un véritable navet. Tardi donne ainsi à voir une représentation burlesque de Paris et ses spectacles, pervertissant de plus la fameuse actrice Sarah Bernhardt sous les traits d’une comédienne lamentable, Clara Benhardt, qui est de plus une membre totalement aliénée de la secte Pazuzu sur laquelle nous reviendrons plus tard.

Ce qui intéresse davantage Tardi dans cette « Belle Époque » culturelle, c’est le journal. Ce choix peut se justifier par le contexte qui l’entoure. Le Président de la République Valéry Giscard d’Estaing a en effet dispersé en 1974 l’Office de radiodiffusion (créée en 1964 et jusqu’alors placée sous le contrôle du ministre de l’information) en sept sociétés que sont TF1, A2, FR3, Radio France, Télédiffusion, la Société française de production et l’Institut national de l’audio-visuel. Si ce changement majeur a pu être opéré au départ sans qu’il y ait d’atteinte au monopole théorique de l’Etat en matière d’information, il reste une amorce du processus de libéralisation de la presse poursuivi par François Mitterrand. Cette extension du nombre de chaînes d’informations a pu inspirer Tardi à présenter dans sa bande-dessinée une véritable prolifération de la presse écrite. Un ensemble de journaux divers viennent ainsi rythmer l’intrigue, tantôt dans les mains des personnages, tantôt portés par un crieur, et parmi lesquels on distingue : Les Diverses, Echos, A travers Paris, Le Gaulois, L’Humanité, Le Matin, Le Figaro, L’illustration et La Lanterne (dont la couverture est d’ailleurs l’unique référence de la série à la religion et au tournant anticlérical de la III° République). Cette volonté peut également se coupler à la volonté de rendre un certain hommage à cet âge d’or du journal, les autres médias tendant à le devancer grandement au cours du XXème siècle. Au XIXème siècle donc, le journal aurait occupé une part croissante au sein de la société, trouvant son apogée à « la Belle Époque » grâce notamment à son ouverture aux masses et aux lois sur la liberté de la presse votées en 1881. Durant cette période, le journal a tendu « à modifier en profondeur l’ensemble des activités, des appréciations et des représentations du monde, projetées toutes ensemble dans une culture, voire une “civilisation” de la périodicité et du flux » (Kalifa D., Regnier P., Therenty M-E, La civilisation du journal : histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle, Paris). Dans la série de Tardi, ils tiennent en partie le rôle de narrateur à travers leurs grands titres, soit en donnant au lecteur des informations nouvelles, soit en relatant d’un point de vue médiatique les évènements racontés « en direct » quelques planches plus tôt.

Le XIXème siècle occupe une place considérable dans l’Histoire en matière d’avancées scientifiques qui se poursuivent à « la Belle Époque ». Ce phénomène a nécessairement eu un impact sur la société où la doctrine positiviste a eu un rôle primordial. Les historiens montrent que « la Belle Époque », lue au prisme de la science, est animée par une véritable foi en le progrès, vecteur d’un monde meilleur. La science revêt presque un caractère mystique et semble avoir un pouvoir infini. Dans l’imaginaire populaire cependant, le progrès n’a occupé qu’une place secondaire dans un univers de spectacles et de plaisirs. Si les films parus dans les années 1950-1960 traitent en partie des inventions scientifiques comme le cinéma ou tout autre mécanisme présenté à l’Exposition Universelle, ils ne donnaient pas à voir concrètement le travail du chercheur, ce que Tardi fait. En effet l’intrigue est partiellement menée par des avancées scientifiques et plusieurs chercheurs (Dieuleveult, Ménard, Dieudonné, Boutardieu et Mouginot) y occupent une place essentielle, l’histoire se déroulant parfois dans leurs laboratoires ou au muséum d’Histoire Naturelle. Les noms des chercheurs où l’on retrouve plusieurs fois le mot « Dieu » renforcent cette idée de pouvoir mystique, presque divin, de la science.

Cet engouement de l’auteur pour la science peut se justifier par la nouvelle approche que les 1970 en ont proposée. Cette discipline s’est effectivement ouverte au grand public notamment par la création de revues de vulgarisation comme La Recherche ou Pour la science. Si les sciences dures ont pu effrayer les intellectuels qui les percevaient comme un instrument potentiel de domination pendant les années 1960, les progrès en manipulation génétique du début des années 1970 les ont ramenées sur le devant de la scène en imposant des débats philosophiques et éthiques.

Dans la représentation qu’il en donne, Tardi pousse à l’extrême la croyance en la science puisqu’il la fait triompher de la mort. Ainsi on assiste dès le début de l’histoire à l’éclosion d’un œuf de ptérodactyle contrôlé à distance par un vieux chercheur, Boutardieu, utilisant la télépathie (tome 1). Sa technique est réutilisée dans le volume suivant pour réanimer cette fois un Tarbosaurus. Dans le troisième volume, Espérandieu met quant à lui au point une machine permettant de ramener à la vie un homme préhistorique via l’usage de l’électricité, cette fameuse « fée électricité » qui fascine les contemporains de l’époque. (Son expérience rappelant d’ailleurs fortement celle imaginée par Mary Shelley dans Frankenstein ou le Prométhée moderne paru en 1818). Enfin dans le dernier tome, Adèle fait la connaissance de Félicien Mouginot, « spécialiste de la survie sous toutes ses formes », qui tentera par diverses expériences chimiques de la ranimer à la fin de l’histoire, avant de se faire lui-même assassiner.

Les personnages semblent peu surpris par ces réalisations et les acceptent très rapidement sans s’imaginer qu’il pourrait y avoir une arnaque derrière tout cela. Les scientifiques quant à eux apparaissent un peu décalés par rapport à leurs trouvailles, puisqu’ils sont aveuglés par les potentielles découvertes qu’ils peuvent faire en observant une créature préhistorique ayant retrouvé la vie et ne se préoccupent absolument pas des conséquences désastreuses qu’elles peuvent avoir, le ptérodactyle commettant en effet plusieurs meurtres.

Tardi confère donc pleinement à la science le caractère quasi-magique que certains contemporains de « la Belle Époque » lui prêtaient très probablement.

L’arrière-plan culturel et intellectuel dominé par la presse et les progrès scientifiques que Tardi donne à son intrigue témoigne bien de l’influence qu’a sur lui la représentation populaire d’une « Belle Époque entre plaisirs et modernité » véhiculée notamment à travers de nombreux films. Néanmoins il est intéressant de noter que l’auteur a exclu de ses ouvrages le côté frivole et sensuel maintes fois accolé à cette période. En effet Tardi semble encore baigner dans une représentation plus sombre et plus violente de ce début arithmétique du XXème siècle.

Les années 1960 et 1970 ont en effet donné lieu à une nouvelle interprétation de la « Belle Époque », jusqu’ici étudiée sous son angle politique, lue dès lors à la lumière des mouvements sociaux ayant éclaté en France et un peu partout en Europe. Bien que Tardi ne présente pas les conflits de classes dans ses bandes-dessinées, il ne reste pas moins marqué par la violence associée à cette période dans la décennie précédant la rédaction de ses ouvrages. Il tend également à les inscrire dans un imaginaire plus féministe, comme ont commencé à le faire au même moment certaines militantes du mouvement.

Dans l’univers bourgeois et bien soigné qu’il propose, Tardi calque l’image d’une époque violente. En effet sa bande dessinée est régulièrement éclaboussée par le sang de ses personnages, exécutés pour certains de sang froid avec préméditation ou dans le cas d’un massacre particulièrement sanguinaire à la fin de l’histoire, où chacun semble avoir perdu la raison et être pris d’une folie meurtrière (tome 4). Cette violence apparaît comme « naturelle », elle ne semble pas choquer les protagonistes, vu notamment le peu de chagrin qu’éprouve Adèle face au meurtre de son ami Lucien juste sous ses yeux (tome 1). L’auteur crée ainsi une atmosphère d’insécurité qui, d’ailleurs, tend à être proclamée dans les médias depuis à la crise des années 1970. Comme le note l’historien Dominique Kalifa, le crime fascine et inspire (Kalifa D., L’Encre et le sang. Récits de crime et société à la Belle Époque). C’est l’objet de nombreux journaux ou livres et Tardi ne fait pas exception à la règle. Ce récit du crime s’opère de plus au sein même de son ouvrage puisqu’il fait la une de tous les journaux portant une partie de la narration.

Au-delà des simples règlements de comptes, comme l’assassinat de Lucien Ripol au jardin des plantes (tome 1), les meurtres font l’objet de véritables mises en scène, que ce soit ceux réalisés par le ptérodactyle (tome 1) où ceux de jeunes vierges poignardées puis pendues momifiées dans la rue avec une tête de bouc (tome 4). En plaçant son intrigue à Paris, Tardi a choisi de reproduire l’image de la ville comme « lieu de toutes les perversions et de toutes les pathologies du désordre social », comme l’explique Dominique Kalifa, Paris étant d’ailleurs la place idéale du crime. En effet, malgré les travaux haussmanniens, elle aurait conservé son atmosphère criminelle de 1840 et occupait à la fin du XIXème siècle plus de la moitié des récits criminels fournis par la presse populaire.

Ensuite on peut associer à ces assassinats plusieurs mobiles parmi la typologie proposée par D. Kalifa. On note premièrement ceux dus à la folie et qui sont perpétrés par les membres de la secte Pazuzu et par un scientifique avec l’image du « savant fou » qui lui est accolée. On observe également des crimes plus politiques, comme les nombreuses tentatives de meurtres contre Adèle (tomes 2, 3 et 4) liés à la professionnalisation du crime puisque les tueurs sont extérieurs au mobile, ayant pour simple mission de tuer tel ou tel personnage.

En outre l’arme du crime choisie par Tardi n’est pas anodine. Si l’on relève deux attentats commis à la bombe contre des calèches (tomes 2 et 3), non sans rappeler les anarchistes, l’arme privilégiée est le revoler. Cela se justifie d’abord par le fait que la société que l’auteur peint est assez bourgeoise or, s’il avait mis entre leurs mains un couteau, il les aurait trop fortement rapprochés des Apaches dont c’était l’arme par excellence. Son choix a également des raisons historiques puisqu’à partir des années 1910 le revolver était devenu l’arme privilégiée des attentats et qui donne un nouveau visage aux crimes. Dominique Kalifa explique cela dans son ouvrage :

« Adaptée aux conditions nouvelles de la criminalité urbaine, cette “arme de poche” apparaît comme un instrument redoutable, d’usage trop facile, trop propre, trop moderne. Donnant la mort à distance, elle est considérée comme une arme de lâcheté et d’impunité qui refuse le face à face de la confrontation virile ou la salissure du corps blessé »

Les meurtriers de la série ne sont d’ailleurs jamais véritablement arrêtés.

La science enfin est elle aussi utilisée pour réaliser des meurtres, que ce soit par accident avec le ptérodactyle hors de contrôle (tome 1) ou de façon préméditée lorsque le scientifique Alexandre Espérandieu ramène à la vie un homme préhistorique dans l’unique but de tuer (tome 3). Cette vision plus pessimiste de la science donnée par Tardi est due au monde contemporain qui, contrairement au monde de « la Belle Époque », éprouve beaucoup plus de méfiance à l’égard du progrès.

Finalement avec la secte Pazuzu, admirant fanatiquement un démon de ce nom, qui complote et sème la terreur afin d’un jour prendre le pouvoir par surprise et de créer un nouvel ordre à l’effigie du démon, Tardi fait un clin d’œil, très ironique bien sûr, à la crainte du « grand soir » où l’extrême gauche syndicaliste et révolutionnaire devait prendre le pouvoir. (Cette référence reste toutefois fortement imprégnée par les expériences totalitaires du XXème siècle puisque cette secte a aussi pour objectif de « purifier » la société en éliminant tous ceux qui, par leurs actions ou leur personnalité, font « injure » à Pazuzu.) A travers cette secte, Tardi cherche également à critiquer certains organes de l’Etat corrompus, puisqu’un commissaire de police y est pleinement impliqué en toute impunité, certains de ses camarades l’ayant pris sur le fait ne le dénoncent pas, ainsi qu’un haut fonctionnaire de l’Etat.

Les années 1970 sont particulièrement marquées par un ressort des mouvements féministes. On peut par exemple citer la manifestation des femmes vers l’Arc de Triomphe en hommage à la femme du soldat inconnu le 26 Août 1970, qui a donné lieu à la création du Mouvement de Libération des Femmes, ou la signature en 1971 du Manifeste des 343 femmes destiné à revendiquer la libéralisation complète de la contraception et de l’avortement, la véritable victoire juridique des femmes de la décennies étant effectivement l’adoption de la loi Veil en 1975. Ce contexte a amené l’historiographie à relire « la Belle Époque » sous un angle féministe, en lien avec la tendance à traiter des conflits sociaux (les militantes s’opposant effectivement aux résistances des hommes et d’autres femmes) et des périls sociaux, (la « femme nouvelle » étant perçue à la fin du XIXème siècle comme un élément de dégénérescence de la société).

La III° République marque en effet un moment important pour les féministes puisque c’est sous ce régime qu’elles se sont constituées en véritables associations composées notamment de personnalités issues de la sphère des élites. Mais comme le montrent L. Kleiman et F. Rochefort dans leur ouvrage L’égalité en marche, leurs revendications différaient de celles des femmes des années 1970 et les auteures les perçoivent plus comme une émancipation qu’une libération des femmes, réclamant davantage l’égalité des droits que l’épanouissement sexuel. Ainsi, pour résumer en quelques points, elles plaidaient pour :

« L’intégration des femmes à la cité ; la reconnaissance du mouvement féministe comme force politique autonome, représentant les intérêts particuliers des femmes ; la prise en compte de la conception féministe de la politique, plus conforme à l’idéal du Droit et de la Justice, la promotion d’une nouvelle identité féminine, développée en vertu des potentialités et des désirs de chacune et non selon un schéma patriarcal préétabli. »

Écrivant sur « la Belle Époque » dans les années 1970, Tardi ne pouvait pas ignorer l’importance de ce mouvement et des droits récemment obtenus par les femmes bien qu’il convienne de préciser dès à présent que sa série n’est pas féministe et ne fait référence à aucun évènement historique en lien avec le militantisme.

Le personnage d’Adèle, héros de la bande dessinée, est ainsi intéressant à étudier de ce point de vue féministe. Si elle n’incarne absolument pas la militante de la III° République, son mode de vie correspond néanmoins partiellement à ce que pouvaient souhaiter ces femmes avant-gardistes de « la Belle Époque ». En effet il est important de souligner qu’Adèle est une femme indépendante. Elle vit seule dans son appartement parisien, sans père ni mari pour lui dicter sa conduite, et gagne son argent en tant qu’auteure, ses livres traitant d’ailleurs de la vie chez les malfrats. Elle appartient à une petite bourgeoisie, le milieu dont provenait la plupart des féministes. Son côté bourgeois se ressent notamment lorsqu’elle sort coiffée d’un chignon en portant de grands chapeaux extravagants. Cette mœurs est probablement la plus traditionnelle du personnage puisqu’elle était en effet répandue au XIXème siècle (et même avant) pour distinguer les femmes de bonnes familles des prostituées se baladant les cheveux détachés. Tardi présente toutefois ce personnage dans la sphère de son foyer comme beaucoup plus libéré : les cheveux lâchés, parfois dénudée, accueillant de la sorte ses éventuels visiteurs (tomes 2 et 4). De plus, Adèle n’hésite pas à se déguiser en homme, mais là encore plus par nécessité de ne pas être démasquée (tomes 1 et 2) que par revendication féministe radicale, à l’instar de Madeleine Pelletier plaidant pour une « masculinisation des femmes » dans la perspective de conquérir les mêmes droits que les hommes. Il est également intéressant de pointer le fait que l’héroïne fume, or c’était une habitude beaucoup plus masculine ce qui marque une fois encore sa modernité. Enfin Adèle est elle aussi avant-gardiste sur ses idées, plus contemporaines à Tardi qu’à « la Belle Époque », puisqu’elle sauve son ami innocent de la guillotine (tome 1) et affirme « J’ai toujours été contre la peine de mort ! » (tome 2).

Sans faire de son héroïne une féministe, l’auteur semble cependant vouloir légitimer leur cause, au regard notamment des revendications des militantes de la « Belle Époque » pour ne pas paraître trop anachronique. Contrairement à la représentation des femmes séduisantes dans le cinéma des années 1950 qui a pu être lue comme féministe en raison de leur indépendance et de leur volonté d’améliorer leur situation à travers la prostitution, Tardi ne donne pas ce côté frivole à Adèle. Si quelques personnages tombent amoureux d’elle, ce n’est pas suite à un jeu de séduction du personnage destiné à l’enrichir. Adèle ignore d’ailleurs les sentiments de ses compagnons et participe à l’intrigue sur un pied d’égalité avec les hommes. Son indépendance est pleinement acceptée et ne soulève aucune remarque, les attaques commises contre elle n’étant que liées à son rôle dans les enquêtes en cours. C’est peut-être en enlevant tout caractère sexiste au succès d’Adèle et en la faisant apparaître comme égale aux hommes dans les mentalités (puisqu’à « la Belle Époque » hommes et femmes ne l’étaient effectivement pas en droit), autonome et certainement épanouie sexuellement (comme le veulent les féministes des années 1970) que Tardi vient apporter le mieux son soutien aux militantes qui lui sont contemporaines.

Si Tardi ne se préoccupe pas des conflits de classes dans sa série, il ne se prive pas d’accoler à ses personnages petits bourgeois un caractère assez violent ainsi qu’avec une certaine ironie d’exprimer métaphoriquement l’idée « du grand soir », du complot prêt à renverser l’ordre établi. Ceci montre bien qu’il s’est inspiré de l’image sombre de la « Belle Époque » mise en avant par les historiens en lien avec les conflits sociaux qui lui sont contemporains. Le personnage d’Adèle enfin, bien qu’il ne soit pas du tout une représentation de la militante féministe de la III° République, peut venir simplement légitimer les luttes des femmes des années 1970 par son mode de vie indépendant et moderne pour les années 1900.

Ainsi, Tardi a su allier deux représentations historiographiques de la « Belle Époque ». En s’affranchissant des conflits de classes et de l’image d’une époque frivole, il donne à voir un monde à la fois cultivé et violent. Sa « Belle Époque » est effectivement dominée par d’incroyables progrès scientifiques, une presse foisonnante et des criminels appartenant au milieu des élites sociales et intellectuelles. Il parvient ainsi à amener dans sa bande-dessinée de façon subtile quelques interrogations de son temps, sur la liberté de la presse, la peine de mort, la place de la science dans la société et bien sûr l’émancipation des femmes qu’il semble soutenir.

La figure d’Adèle Blanc-Sec est en quelques sortes une incarnation de la « Belle Époque » pour Tardi, mourant à l’aube de la Grande Guerre. Cependant il la fait ressusciter dans les tomes suivants une fois le conflit mondial achevé pour lui faire vivre de nouvelles aventures dans les années 1920. Il serait donc intéressant de se demander comment l’auteur parvient à faire vivre après la guerre un personnage qui ne l’a pas connue mais qui pourtant a vu en tant qu’adulte « la Belle Époque » et d’étudier ainsi les représentations de cette nouvelle période, appelée « années folles » dans l’imaginaire collectif, qui en découlent.

Comments